TIME:2018-07-30

一生中能做一件有意义的事,而且事越大越好,乡建和农民的事恰如此,称得上大事,就是让艺术返朴归真。——孙君

提到孙君老师,更多的会与乡村发生联系,一位生态画家,一位艺术家,当心中所想与眼前所见无法相应时,当梦想与现实发生巨大冲突时,便像一位英雄一样奋勇而起,去做“乡建和农民的事”。

在乡建的路上,孙老师仿佛是一盏灯,照亮即将被遗忘的乡村和前进在乡建路上的同行者、后来者,“把农村建设得更像农村”,“让年轻人回来”···唤起了多少人的乡愁和归乡梦。

有时候,你坚持做一件重要而且有意义的事儿,路上总会遇到同行者。孙君老师与登封杨家门村禅心居的相遇,便自然而然的发生了。

嵩山脚下的禅心居,有着天然的自然环境,圆峰师父对废弃老村落的恢复、保护和改造,默默的做了几年,便有了现在的样貌:小桥流水,绿树丛生,百草丰茂,春花秋月、夏荷冬雪···村庄里有事做、有希望、充满爱,村民安居乐业,这里俨然成了真正的美丽乡村。

孙君老师这次名为《把艺术还给乡村》的展览,放到乡村、放到禅心居文昌阁进行展出,就有了映照,从乡村来,再到乡村去,这一路的历程,充满了太多的思考、探索和情怀······

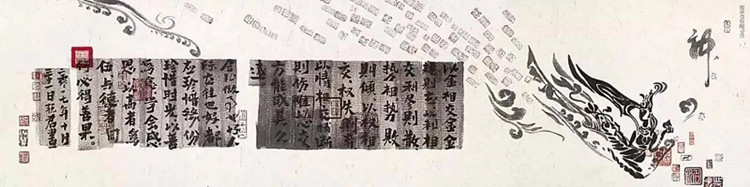

关于乡建,关于乡村,关于艺术,孙君老师说:乡村建设,日夜兼程,白天日记,晚上画画,像古人一样用毛笔写写画画,这是最初的想法,同时也记录着乡村生活的点点滴滴。用毛笔写日记,仅仅是写字,最后形成似画非画的东西,啥都不是,这就对了。因为好看,大家喜欢,于是就有了《把艺术还给乡村》之作品。

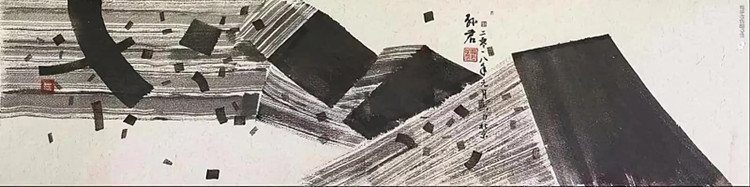

把中国文人画画得不文化。把抽象抽到大俗,把大俗画到大雅,在创新中守住传统,用最简单的笔墨、线、印、色、书形成粗糙中的市井艺术,又有书写之意。而非临摹、工匠、怪异、求新之作。人作死,画作亡,这就是我想要的境界。

画画于我而言,是一种雅致,是一种生活,更是一种美的状态,我把它看成最高级之事。正是因为如此,大道小理,返补归村,说得就是艺术的生命,这个过程是修行,是觉悟与本真。

2016年至2017年,我开始强迫自己用毛笔写日记,又强迫每一幅作品都能准确表达那一刻的生活状态,还强迫自己把每一张作品当国宝一样盖满收藏印章,渐渐就有了一种自然代替强迫,其实是一种习惯的改变,弃电脑,远离硬笔,以软笔书写我的日记。因为自己感觉高级,作品也随之伟大,这种感觉是艺术家最需要的。

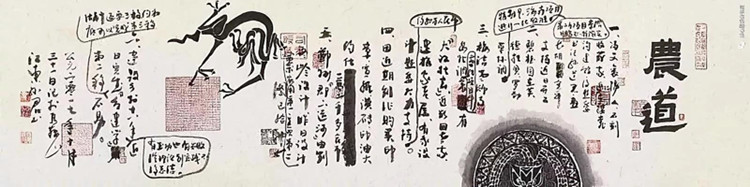

艺术是一种劳动,乡建是体力与智力的结合,又把乡村劳动记录下来画下来,我就从劳动者脱变为画家。从画家又变成时下最时尚的乡村规划设计师。

因为是日记,写得也放松,只要放松就靠近艺术。比如大自然最美,鸟儿最好听,小孩最可爱,乡愁最时尚,这一切都在告诉自己,真的比假的美,简单的比复杂的更有深度,乡村比城市显得更人性。

“艺”的本意就是劳动,就是种花种菜,也就是说劳动过程是最美的艺术。正是如此,我渐渐的明白,感觉的重要性,既然感觉如此重要,如何把乡村生活中的感觉形成艺术?像中国历代书法大家中的王羲之的《兰亭序》,颜真卿的《祭姪稿》等。这些千年经典都是生活中的书信与随笔。再则齐白石的大作都是萝卜与白菜,李可染的是水牛与柳树,黄胄的随性之作,吴冠中的真情流露,黄永玉的喜怒哀乐等等均是率真之作,他们都成为人民喜爱的艺术大家。

明白了这些道理,就知道如何面对乡建,面对可爱的农民,知道自己的定位,于是2016年就开始以日记形式与随手而得的艺术感悟来呈现自己对乡村、乡愁、传统与民俗的感觉。

此事不是作品概念,而是心情的表达,不是创作的(准备状态),不是参展与送画廊之情,更不会让作品有一种使命感。在一年多的过程中,留下了40多幅随手偶得的作品。艺术作品中真的去掉了创作,作品表现与展览初恋,就会获得想象不到的效果。

经典与思想只是过客,艺术放弃艺,放弃术,艺术就有了思想与人的精神。

今天我们为何喜欢乡愁?乡愁的本真就是最普通人的生活,就是没有文化与学历人所创作的艺术。

今天的艺术过于追求艺术,做作与修饰,过于完美,丢掉了简约与质朴之美。中国历史上的扬州八怪,丰子恺、黄胄、吴冠中、林枫鸣、黄宾虹等,其艺术与率真相宜。西方梵高、莫奈、毕加索、莫兰迪均是最接近生活与信仰的作品,故被世人珍藏。

古人崖画、敦煌石窟、剪纸、皮影画等,这些作品千年流传,一直被中国人认为是最接近生活与信仰的作品,故被世代流传。

简言意会感觉似像非像,可能就是我这批作品的表达方式。似乎像半成品,未完成的作品,如同德国诗人尼采的诗:不要登高山,不要停留平野,从半高处看,世界显得更美。

以中国印章为精,以书法为神,以墨白为气,以空白为画,以生活为哲学的《把艺术还给乡村》应该是我最想说的话,想做的事,想画的画。

黑白之间,水墨丹青,似文似画,就是这批日录之美,也是我的乡建夜画。

孙 君

画家,原名孙彪, 笔名临时,安徽马鞍山人。当过兵,做过采石化肥厂的烧炉工,从事过十二年的美术教育,曾任马鞍山市美术家协会副主席,安徽美术家协会会员。著有《孙君画集》、《幸福因为是画家》、《把艺术还给乡村》、《农道》(美国国会图书馆亚洲馆收藏)、《农理》、《新农村建设方法与实施》、《给我三个春天》、《把农村建设得更像农村》等书籍。